舒春光先生访谈录

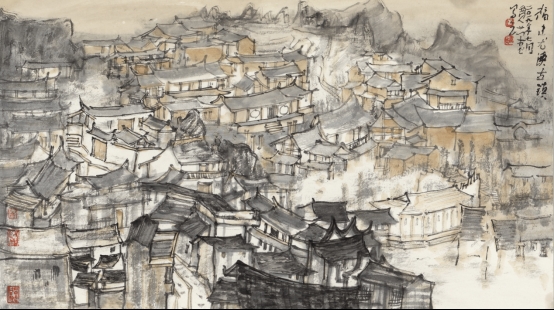

舒春光教授是当代著名山水画家,是新疆丝路书画院院长,世界和平文化大奖和联合国教科文组织优秀美术教育工作者金奖获得者。1963年,舒春光毕业于西北师范大学美术系后自愿来新疆工作,1994年10月调任北京首都师范大学美术系。舒春光在新疆工作30年, 足迹路遍天山南北,对新疆的山山水水有深切的感悟,80年代,舒春光以独具风姿的边塞水墨山水画,受到画界关注。近些年来,舒春光山水画又有新的面貌,无论从观念到技法,都表现出在探索中不断创新的勇气。以下是新疆艺术学院美术系师生(以下简称“新艺”)对舒春光(以下简称“舒”)的一次访谈,从中我们可以进一步了解舒春光对山水画创作的深层思考。

[新艺] 舒老师,您是老新疆了,这次回故里举办画展,能否先谈一下您的感受?

[舒] 我在乌市曾办过好几次画展,但这次与以往不同。主要是这次的画展经过近十年的探索,有些新作品,大家比较感兴趣。展览开幕式后还搞了研讨会进行了探讨,我感到非常高兴。由于我的艺术的根在新疆,这次作品拿回来展出,也是对新疆各界的一个汇报。我以后还要继续努力,进一步提高作品的艺术质量。

[新艺] 通过观看展览,我们认为有两种突出的风格: 一是80年代左右形成的边塞山水,还有就是如刘国松说您的“非文人笔墨”。那么您能不能简要地回顾一下您从边塞风光到目前这种“非文人笔墨”的观念和技法上的发展变化?

[舒] 我探索边塞山水画已有三十年的时间了。早我也曾画人物,但感觉到自己在人物画方面才学疏浅,我这个人比较好强,人物画方面我可能是很一般的画家, 但是我感觉自己在山水画方面有优势。后来就主攻山水,转向边塞山水的探索。

我有一个朋友叫余开伟,他现在湖南《芙蓉》杂志社。80年代初,那时中央就发出开发大西北的号召,咱们新疆又出现三位比较优秀的诗人杨牧、周涛和章德益,他们写了不少新边塞诗。余开伟是那三位诗人的朋友,因此,他建议我的画叫“边塞画”,我也正好喜欢边塞诗,(包括古代的边塞诗) 那些诗都是在新疆这块神秘土地上挖掘出来的特有的美,这种美运用到绘画中就应该有一个载体,我以为它主要是大漠风光。当然,大漠风光本来就包含许多内容。于是,我就采纳了余开伟的意见。当时,我对边塞山水画的这种提法表示认可时还考虑到历史纵深感的问题。因为从五十年代初开始,从内地来的许多画家都想要表现新疆特点,边塞山水画的提出可以使原来的一种认识在绘画的探索中更富有现实意义。开始的时候,我用古代的传统技法画新疆,别人都说不像,后来经过把傅抱石的那个乱柴皴、乱麻皴、折带皴改造以后,画出一批画基本上像新疆,这大致是我70年代末的思考。

[新艺] 您能否谈一下“非文人笔墨”与传统笔墨的关系?

[舒]“非文人笔墨” 是97年刘晓纯先生提出来的, 我为什么对这个概念感兴趣呢? 因为我们在长期探索中,经常采取一些非常规的表现技法,比如说拿笔揉、搓纸,后来又用水拓等。我认为这些方法在古代画家没用过。有人叫它“肌理画派”、“ 制作派”,我看还不太切题。自从“非文人笔墨”提出之后,得到了广泛的认可。它的好处就是拓宽了中国画表现的技法;另外也“解脱”了一批画家, 因为有许多人运用这种方法而不被社会承认。现在命名为“非文人笔墨”,也是一种方法。认真地说,它也是百花园地中的一朵花。我后期的作品称作“非文人笔墨”,我认为还是比较切题。

关于它与传统笔墨的关系,我认为它还是一种传统笔墨的发展。首先,我们不能把传统看成是固定的,纵观中国美术史,所谓“传统”它是发展的。另外,它还伴随着工具材料的发展而变化。比如说毛笔早期像扫帚一样,毛在笔杆外边,后来把毛放在笔筒里面,这就是一种改进,线条更加苍劲、圆润,也比较好用了。中国的纸呢,是汉代才发明的 ,但画家很长时间在绢上画而不在纸上画,真正的大量用纸是在南宋之后。到元代,四大家黄公望、吴镇、王蒙、倪云林几乎都是在纸上画的。当时的纸还不是宣纸,是麻纸,所以显得笔墨非常丰富,就比宋好,笔墨丰富多了,这种发展也是一种工具材料的改进。那么,后来到了岭南画派,方法也很多。高剑父曾用竹签子画画,清朝时高其佩用指画,可以说大的框架没有改变,国画的观念、格式构图没变,但是这种微小的变化也蕴含着“非文人笔墨”的出现,这也有一定关系。此外,古人说画无定法,我认为也包含着既可以用这种方法,也可以用那种方法,可以用文人笔墨,也可以用“非文人笔墨”。这里应说明一个问题,“非文人笔墨”虽是一种表现技法,但是就画家修养来说还应该是文人的, 实际上它是矛盾的载体,比如说文人画的“非文人笔墨”,如果说没有文化修养,不是文人,那么你就是真正采取了“非文人笔墨”。没有文化含量,没有深厚的文化底蕴是画不出好画的。

师您能不能结合一、 两件具体的作品 , 谈一下您进入第三期创作观念上的转变 ?

[舒] 能说明这个问题的就是《地火》,那是画火山爆发的情景。这张画不仅仅是技法,也是为了体现观念的变化。我曾经到过长白山火山口,脚下的地很松软,火山灰、火山岩就在脚下。后来又到日本轻经泽活火山,还冒着烟,在富士山下住过半个月,那儿也有火山口。我又到过韩国的济州岛,见过火山岩,给人感觉特别美。当时我在想,人们现在对太空探索的很多,但对我们脚下的东西知之甚少。而传达地质的信息的东西就是火山。后来我也到过新疆克孜尔千佛洞,在后山区向四周辽望,简直就像在月球上一样。这些感触使我经常想象地球形成的那种感觉,我就画了这张画。这张画奠定了我近来新的艺术探索,比如说我现在搞的火山爆发,体现了这种意境。表现这种景观,用古人的方法解决不了,用李可染的方法也不同,用林风眠的也不同,用潘天寿的方法更不行。只好自己想办法,便借鉴了“非文人笔墨”,特别是刘国松的一些方法比较适宜。但这种画同刘国松的也不同,我用自己的特有感受,尤其强调它的力度。这张画后来我把题目改了,叫“打破沉默”。有人讲我吸收了一些现代派的东西,现代派本身是排斥地方性和民族性的,而我是把地方性和民族性放在世界性、共性的大文化背景中进行观察和研究,实际上我比较赞同后现代主义的一些主张。

[新艺] 谈到这里。有一个相关的问题想请教一下。就是新疆现在有一些青年画家,他们有这种观念:即不以新疆本地为支点,把目光投向中国甚至更大的范围里。这种走出区域的策略是不是有些“玄虚”? 那么,从您近作的画里也有这方面的迹象,就是说要走出新疆的“大漠风情。”那么,您对这种走出区域的策略是怎样考虑的?

[舒] 这个问题我认为不能整齐化一,要看作者自身的条件,你比如说他的爱好、他的修养,对区域以外的东西感兴趣,包括太空的东西、太阳系之内等人类共性的东西,这样的追求也未偿不可,真正出现这么一个人也是我们新疆的骄傲。再说艺术的探索往往是拉锯式的,比如说刘国松画过很长时间的太空,他后又回到地面上,回到地面之后他的画又有新的提高,又把太空的信息带到地面,然后过一段时间又回到太空。 我认为新疆这些年青画家把观照面转向全国,转向世界,无可厚非。如果是出于一种执著,不是哗众取宠,不是跟别人叫劲,完全是一种艺术真诚的话,就无可厚非。我自己也是这样,我感觉到研究区域以外的东西,然后回头来表达新疆的东西,我想又会有新的认识,新的提高。往往新疆这块神奇的土地,把它放在大的文化背景去观察,去研究,也许这种定位更加迫切。

[新艺] 舒老师您能不能谈一下新近的想法 ?

[舒] 现在作进一步的探索和深化的研究很困难, 以后我想对艺术观念这个问题作进一步的探讨。我认为中国的美术界这么多年变化大的还是工艺美术。工艺美术为什么变化呢?它有理论,有新的理论不断出现,新的观念也不少。 我们的国画死气沉沉的原因是什么呢? 新的理论太少! 那个“六法”已经一千多年了!“六法”也不能完全适应现在。当然,“气韵生动”是什么时候都存在。不是什么都可以指导现在的创作,就连马列主义、毛泽东思想、邓小平理论也在不断地更新,不更新是不符合实际的,何况一个艺术理论?现在我觉得缺的是理论框架。所以,这方面我要做一些工作,我还要用我的实践来体现这一点。理论这个东西说得再玄妙,画体现不出来,理论的价值也不大。可是,往往实践发展不下去的时候理论就要起主导的作用。

- 上一篇:回溯杨晓阳丝绸之路创作30年

- 下一篇:没有了

- [2020/7/16]副院长贾荣强发言

- [2020/7/16]首届画院代表大会现场

- [2021/1/16]泰山山水画院走进泰安市公安局特巡警支队开展迎新春送温暖送书画活动

- [2023/8/16]张大千论山水画(附青绿山水高清百幅)

- [2020/9/1]泰安市泰山山水画画院转载李苦禅——先有人格 才有画格